文化负载词的研究历史可追溯至20世纪中叶,随着跨文化交际学和翻译学的兴起而逐渐受到学界关注,其发展历程大致可分为三个阶段:萌芽期、发展期和深化期。

萌芽期(20世纪50-70年代),研究主要集中在语言与文化关系的宏观探讨上,美国语言学家爱德华·萨皮尔(Edward Sapir)和本杰明·李·沃尔夫(Benjamin Lee Whorf)提出的“语言相对论”为文化负载词研究奠定了理论基础,强调语言结构影响认知方式,进而反映文化特征,此阶段学者们开始意识到,词汇作为语言的基本单位,承载着特定的文化信息,但尚未系统界定“文化负载词”的概念,研究多集中于对特定语言中文化特色词汇的列举,如中文的“气”“阴阳”等,缺乏理论框架和分析方法。

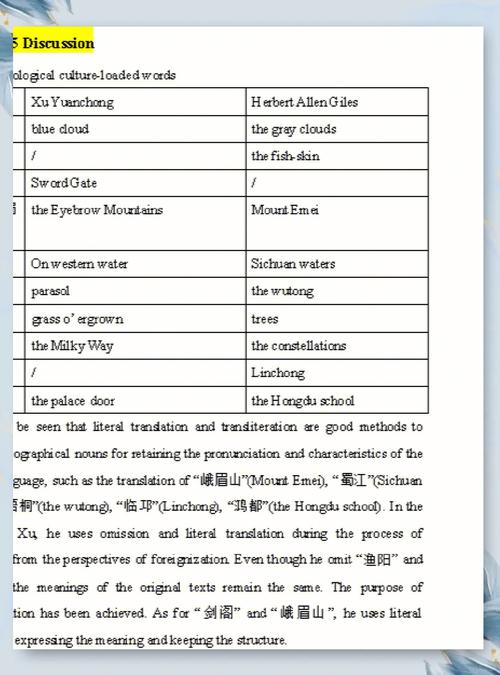

发展期(20世纪80-90年代),随着翻译实践的需求增加,文化负载词研究进入系统化阶段,英国翻译理论家彼得·纽马克(Peter Newmark)在《翻译问题探讨》中明确提出“文化词”(culture-specific words)的概念,并将其分为“生态物质文化词”“社会文化词”“组织文化词”和“手势与习惯文化词”四类,为分类研究提供了依据,中国学者也开始关注本土文化负载词的翻译问题,如王佐良在《翻译:思考与试笔》中强调翻译需“兼顾文化内涵”,许钧提出“翻译是跨文化交际活动”,推动了文化负载词在翻译策略上的探讨,如直译、意译、音译加注等方法的应用,此阶段研究的特点是从理论建构转向实践应用,但仍以描述性研究为主,缺乏实证分析和跨语言对比。

深化期(21世纪以来),随着全球化进程加速和语料库语言学的发展,文化负载词研究呈现出多元化、精细化的趋势,研究视角从单一的语言对比扩展到认知语言学、社会语言学等领域,如从“原型理论”分析文化负载词的语义范畴,从“文化意象”探讨其情感色彩;研究方法更加注重实证,通过大规模语料库统计、问卷调查等手段,揭示文化负载词的使用频率、分布规律及接受度,中国学者对“龙”“熊猫”“江湖”等文化负载词的英译进行了多维度考察,提出“文化补偿”“文化过滤”等策略,文化负载词的数字化研究也成为热点,如利用自然语言处理技术识别文本中的文化负载词,并分析其跨文化传递效果。

以下是文化负载词研究不同阶段的主要特点对比:

| 阶段 | 时间 | 研究重点 | 代表理论/学者 | 研究方法 |

|---|---|---|---|---|

| 萌芽期 | 20世纪50-70年代 | 语言与文化关系宏观探讨 | 萨皮尔、沃尔夫的语言相对论 | 描述性列举、理论奠基 |

| 发展期 | 20世纪80-90年代 | 文化负载词分类与翻译策略 | 纽马克的文化词分类、王佐良 | 理论建构、翻译实践分析 |

| 深化期 | 21世纪以来 | 多学科视角与实证研究 | 认知语言学、语料库语言学 | 语料库统计、跨文化对比 |

在研究过程中,学界对文化负载词的定义和分类仍存在争议,部分学者认为文化负载词应“在目标语中缺乏对等词”,而另一些学者则强调其“文化依赖性”,即词汇意义需通过特定文化背景才能理解,这种争议反映了文化负载词研究的复杂性,即语言、文化与认知三者之间的动态互动关系。

相关问答FAQs

Q1:文化负载词与普通词汇的主要区别是什么?

A:文化负载词的核心区别在于其“文化依赖性”,普通词汇多指代客观存在的事物或概念,意义具有跨语言普遍性(如“桌子”“水”);而文化负载词的意义深深植根于特定文化的价值观、历史传统、社会习俗等,在目标语中往往缺乏完全对等的词汇,需结合文化背景才能准确理解,中文的“孝”字包含子女对父母的尊敬、赡养和精神传承等多重文化内涵,英语中虽有“filial piety”一词,但使用频率和文化内涵远不及“孝”在中文中的普遍性和深刻性。

Q2:当前文化负载词研究面临的主要挑战有哪些?

A:当前研究面临三大挑战:一是定义与分类的标准化问题,学界尚未形成统一的文化负载词界定标准,导致研究范围模糊;二是跨文化研究的平衡性问题,多数研究仍以“中国文化负载词英译”为主,缺乏双向或多语言文化负载词的对比分析;三是数字化时代的适应性问题,网络新词(如“内卷”“躺平”)作为新兴文化负载词,其语义演变和跨文化传播规律尚未得到充分研究,如何在机器翻译中实现文化负载词的准确传递,也是亟待解决的技术难题。