新媒体研究背景及意义

随着数字技术的飞速发展和互联网的深度普及,新媒体已成为信息传播、社会互动和文化生产的核心载体,深刻改变了人们的认知方式、行为模式及社会结构,新媒体研究的兴起,既是技术变革驱动的必然结果,也是应对社会现实需求的学术回应,其背景与意义可从技术演进、社会转型、文化变迁及学科融合等多个维度展开。

从技术层面看,新媒体的发展依托于5G、大数据、人工智能、虚拟现实等技术的突破性应用,移动互联网的全面覆盖使信息传播突破了时空限制,短视频、直播、社交媒体等形态层出不穷,用户从被动接收者转变为内容生产与传播的参与者,截至2025年,全球社交媒体用户超50亿,日均产生内容量达千亿级,这种“去中心化”的传播模式对传统媒体生态形成颠覆性冲击,算法推荐技术的广泛应用重塑了信息分发逻辑,一方面提升了信息匹配效率,另一方面也加剧了“信息茧房”与“回声室效应”,成为社会治理的新课题,新媒体研究需聚焦技术伦理、数据安全及算法公平性等问题,为技术健康发展提供理论支撑。

在社会层面,新媒体已成为公众参与公共事务的重要渠道,从“阿拉伯之春”到社会议题的线上发酵,新媒体的即时性与互动性赋予了个体前所未有的话语权,推动了社会舆论的多元化,虚假信息、网络暴力、隐私泄露等问题也随之凸显,对社会信任体系与公共安全构成挑战,2025年某国选举期间,社交媒体上的虚假信息传播率较前四年上升300%,引发对平台责任的广泛讨论,新媒体研究需深入分析新媒体与社会运动的互动机制,探索构建理性、健康的网络公共空间路径,为社会治理创新提供智力支持。

文化层面,新媒体加速了全球文化的交融与碰撞,也催生了亚文化、圈层文化的蓬勃兴起,短视频平台上的“国潮”内容、B站的二次元文化、抖音的“迷因”传播等现象,展现了新媒体对文化生产与消费的重塑,新媒体降低了文化传播门槛,使边缘文化获得表达机会;商业逻辑与文化消费的结合也导致文化同质化与浅薄化风险,新媒体研究需关注文化认同的建构过程、数字时代的审美变迁以及文化产业的转型趋势,推动文化多样性与创新性的平衡发展。

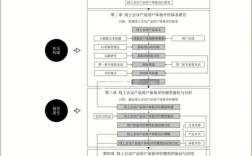

从学科视角看,新媒体研究打破了传统学科壁垒,成为融合传播学、社会学、心理学、计算机科学等多领域的交叉学科,传统传播学研究以“线性传播”为核心范式,而新媒体环境下,传播模式转向“网络化”“场景化”,用户行为、内容生产、技术逻辑等均需新的理论框架解释。“使用与满足”理论在新媒体语境下需结合算法推荐机制重新审视,“把关人”理论也因用户赋权而演变为“多级把关”的复杂体系,这种学科交叉不仅拓展了研究视野,也推动了理论创新,为理解数字社会提供了多元分析工具。

新媒体研究的意义体现在理论与实践两个维度,理论上,它填补了传统理论在数字时代的解释空白,推动了传播学、社会学等学科的理论革新,形成了“媒介化社会”“数字交往”等新概念体系,为理解技术与社会的关系提供了深刻洞见,实践上,研究成果可直接应用于政策制定、平台治理、公众媒介素养提升等领域,针对青少年网络沉迷问题,新媒体研究提出的“数字时间管理”模型被多国纳入青少年保护政策;对算法歧视的批判性研究,推动了欧盟《数字服务法》等监管法规的出台,新媒体研究还能助力媒体行业转型,指导传统媒体在融合发展中找准定位,实现内容创新与商业模式突破。

新媒体研究仍面临诸多挑战:技术迭代速度远超研究周期,导致理论滞后于实践;跨学科研究对学者知识结构提出更高要求;全球化与本土化的张力使研究成果难以兼顾普适性与地域性,未来研究需进一步强化实证分析与理论建构的结合,关注技术伦理、社会公平等核心议题,为构建包容、健康、可持续的数字生态贡献力量。

相关问答FAQs

Q1:新媒体研究与传统媒体研究的主要区别是什么?

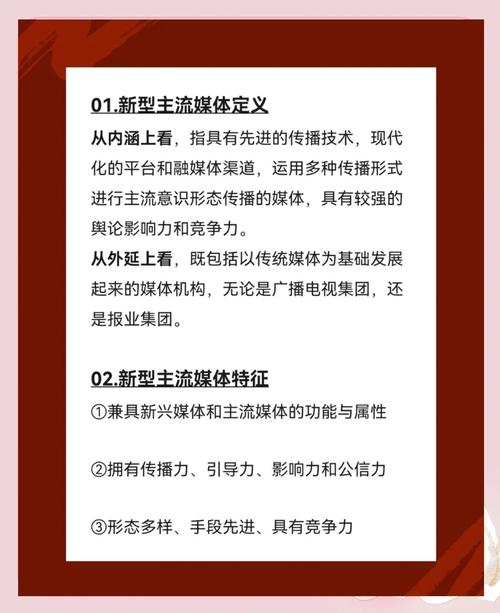

A1:新媒体研究与传统媒体研究的核心区别在于研究对象、研究范式与理论焦点的差异,传统媒体研究以报纸、广播、电视等大众媒介为核心,侧重“一对多”的线性传播模式,关注“把关人”理论、议程设置等经典理论框架;而新媒体研究聚焦互联网、社交媒体、短视频等互动性媒介,强调“多对多”的网络化传播,需结合算法推荐、用户生成内容(UGC)、虚拟社区等新现象,理论层面更关注“媒介化社会”“数字身份”等议题,新媒体研究更注重跨学科融合,涉及数据科学、社会学、心理学等多领域方法,而传统媒体研究以定性分析和定量调查为主。

Q2:新媒体研究对普通公众的日常生活有何实际影响?

A2:新媒体研究的成果通过多种渠道渗透公众生活,主要体现在三个方面:一是提升公众媒介素养,例如研究揭示的“信息茧房”效应促使更多人主动获取多元信息,避免认知偏狭;二是推动政策优化,如对青少年网络沉迷的研究催生了“青少年模式”等监管措施,保护未成年人权益;三是促进平台责任落实,对算法偏见、隐私泄露等问题的研究倒逼社交媒体完善内容审核机制与用户保护政策,新媒体研究还引导公众理性参与网络公共事务,例如通过分析网络谣言传播规律,帮助公众识别虚假信息,减少社会恐慌。